한 집중력 결핍의 영화관 예찬론

WEBZINE

WEDITOR 최하경

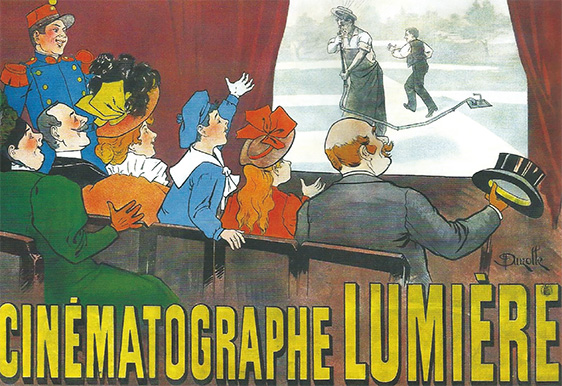

나는 내가 좋아할 영화는 꼭 영화관에서 보고자 한다. 딱히 거창한 이유는 없다. 영화는 영화관에서 봐야 한다는 씨네필들의 제의적 의식에 내가 동참하는 이유는 단지 내 빈약한 집중력 때문이다. 만성 피로에서 비롯된 주의 집중력 결핍인 나는 집에서 영화를 보다 보면 쉽게 산만해진다. 그래서 딴짓하다 좋은 영화를 놓칠 것이 두려워 영화관에 간다. 영화관이라는 공간은 집중을 강제해 주니까. 대안의 유혹이 없어져 딴짓 못하는 모두가 한 곳을 바라보는 공간. 그 공간의 단일성과 일회적 상영이라는 조건이 주는 순간의 유일성은 나에게 스크린 속 이야기를 완연히 드러내 준다. 그러니까 이 글은 한 집중력 결핍자가 위기 어린 현세의 영화관을 생각하며 쓴 애정 어린 넋두리 혹은 의식의 흐름쯤으로 봐주면 될 것 같다.

영화관, 그 외-화면의 매혹

영화 시작 전, 소란스럽던 사람들은 영화관의 불이 꺼지며 관람을 위한 예열을 시작한다. 영화관의 어둠은 비일상적인 낯섦과 은밀함을 선사하기에 매혹적이다. 영화가 지속되는 동안 그 안의 개인은 익명의 관객으로 존재한다. 그래서 불편했던 머리를 푸르고 평소 쓰지 않는 안경을 껴도 주변이 신경 쓰이지 않는다. 롤랑 바르트는 에세이 「영화관을 나오면서」에서 이러한 영화관의 특성을 ‘현대적 장소의 에로티시즘’이라 설명한다. 이런 맥락에서 영화관은 다수가 모여있는 광장이자 밀실 같은 공간이 된다. 침묵을 전제한 수동적인 감상이 에티켓인 국내의 영화관에서는 이 역설적인 은밀함이 더 강조된다. 팝콘마저 금지된 예술 영화관에서의 공포영화 감상은 그래서 재밌는 것 같다. 참지 못하고 터져 나온 주변의 반응은 화면 외의 세상을 관객에게 갑작스레 인지시켜 주니. 생각해 보면 영화관이라는 공간을 구성하는 많은 요소들–다른 관객들, 낮게 앉은 먼지와 떨어진 팝콘들, 주변 소음 등–은 어디까지나 주변적으로 남아야 하는 요소임에도 우리가 영화를 보는 경험과 기억에 관여한다. 그리고 최면(혹은 잠…)에서 깨어나 몽롱한 상태로 영화관을 빠져나와 조용하고 어둑한 거리로 나와 급히 막차를 타는 것까지, 영화관은 관객의 신체에 영화를 더욱 강렬히 새겨 넣는다.

영화관의 어둠을 논하며 창문 없는 플라톤의 동굴을 찾는 것은 너무 진부하다. 빌렘 플루서는 그의 저서 『몸짓들』에서 영화관을 슈퍼마켓과 비교한다. 플루서가 말하길, 영화관과 슈퍼마켓은 둘 다 로마의 판테온과 같은 유형의 바실리카 회당들로서, 한편으로는 시장이고 다른 한편으로는 교회(영화관)인 바실리카의 이중적 기능에 그 기원을 둔다. 사실 현대의 영화관과 슈퍼마켓을 같은 선상에 놓는 것은 여러모로 의미심장하다. 데카르트식의–기하학적으로 배열되고 산술적으로 번호가 매겨진– 좌석에 앉아서 몽롱하게 움직이는 거대한 빛/그림자를 보는 관객들과 데카르트식으로 진열되어 사람들을 매혹시키는 상품들을 같이 생각해 보자. 영화관이 영화로 우리에게 최면을 건다면, 슈퍼마켓은 소비주의로 우리를 마비시킨다. 이런 생각들을 하며 고다르의 <만사형통>과 노아 바움벡의 <화이트 노이즈>를 보면 재밌어진다.

평범하고 평등한 도시산책자의 영화관

최근 미국 AMC 극장에서 좌석 구역마다 차등 가격을 책정하는 방안을 검토 중이라는 기사를 읽었다. 만약 이 차등 좌석제가 시작된다면 영화관 안에도 계급이 생기게 된다.

공간은 계급성을 지닌다. 그것이 공연예술을 위한 공간이라면 더욱더. 관객의 신분 혹은 재산에 따라 사람 간의 위계가 발생하고 이 위계는 공간에 투영된다. 그리고 공간을 위계화하기 위해 좌석에는 시각적 근접성에 따라 좌석 이름이 붙고 가격은 차별화된다. 극장은 늘 계급성이 구조화된 공간이었다. 바그너는 처음으로 극장의 계급적 성질을 없애는 대륙형 좌석제를 도입했고 이것이 발전하여 오늘날의 영화관이 되었다고 한다. 그렇기에 영화는 오페라 극장과는 다르게 모든 좌석이 평등하다. 혹은 적어도 평등하게 책정된다. 영화관은 극장이 아니니까. 무대는 2차원적이고 드라마와 관중 사이에 피드백이 없으니까. 자리에 따라 보이고 보여지는 것이 달랐던 극장과는 다르게 영화관은 모두가 동일한 것을 동일하게 본다고 생각했으니까. 이처럼 영화관은 계급성이 어느 정도 지워진, (장 루이 셰페르의 표현을 빌리자면) 도시의 ‘평범한 사람’의 여가 공간이었다. 이랬던 영화관에도 슬그머니 다시 계급이 생기고 있다. 하긴, 이미 국내에 갖가지 프리미엄 영화관이 생기고 있는데 이런 반응도 너무 늦은 것 같다. 그리고 뭐 좌석제가 생겨봤자 몇천 원 차이일 테고, 나야 좀 안 좋은 자리라도 싸게 볼 수 있으면 좋으니 괜찮지 않겠냐는 안일한 생각도 해보면서.

영화(관)의 위기?

지금 일하고 있는 곳에서는 “요즘 사람들은 영화관을 안 가서…”라는 푸념이 자주 들려온다. 솔직히, ‘요즘 사람들’이 왜 영화관에 안 가는지는 뻔하다. 이제는 일정 정주의 공간에서 영화를 보지 않아도 되는 시대이다. 비디오떼끄 시절과는 또 다르다. 관심이 없어도 접근성 좋은 공급을 해주니 영화에 애정이 없는 사람들은 티켓값 만 오천 원으로 맛있는 거 하나 사 먹는 게 더 효용이 크다. 다만 그보다는 극장에 대한 노스탤지어가 없는 세대가 시작된 게 더 큰 문제인 것 같다. 영화관, 아니 적어도 멀티플렉스의 위기는 더 심해질 듯 하다. 다만 이것이 반드시 영화의 위기로 이어질까? 글쎄, 영화는 늘 불안정한 존재였다. 불안정하기에 시네마 환경의 재배치는 늘 불안을 일고 오지만, 포스트-시네마 시대에도 영화는 있겠지. 그리고 영화가 있으면 영화관도 있을 것이고.

영화관, 그 외-화면의 매혹

영화 시작 전, 소란스럽던 사람들은 영화관의 불이 꺼지며 관람을 위한 예열을 시작한다. 영화관의 어둠은 비일상적인 낯섦과 은밀함을 선사하기에 매혹적이다. 영화가 지속되는 동안 그 안의 개인은 익명의 관객으로 존재한다. 그래서 불편했던 머리를 푸르고 평소 쓰지 않는 안경을 껴도 주변이 신경 쓰이지 않는다. 롤랑 바르트는 에세이 「영화관을 나오면서」에서 이러한 영화관의 특성을 ‘현대적 장소의 에로티시즘’이라 설명한다. 이런 맥락에서 영화관은 다수가 모여있는 광장이자 밀실 같은 공간이 된다. 침묵을 전제한 수동적인 감상이 에티켓인 국내의 영화관에서는 이 역설적인 은밀함이 더 강조된다. 팝콘마저 금지된 예술 영화관에서의 공포영화 감상은 그래서 재밌는 것 같다. 참지 못하고 터져 나온 주변의 반응은 화면 외의 세상을 관객에게 갑작스레 인지시켜 주니. 생각해 보면 영화관이라는 공간을 구성하는 많은 요소들–다른 관객들, 낮게 앉은 먼지와 떨어진 팝콘들, 주변 소음 등–은 어디까지나 주변적으로 남아야 하는 요소임에도 우리가 영화를 보는 경험과 기억에 관여한다. 그리고 최면(혹은 잠…)에서 깨어나 몽롱한 상태로 영화관을 빠져나와 조용하고 어둑한 거리로 나와 급히 막차를 타는 것까지, 영화관은 관객의 신체에 영화를 더욱 강렬히 새겨 넣는다.

영화관의 어둠을 논하며 창문 없는 플라톤의 동굴을 찾는 것은 너무 진부하다. 빌렘 플루서는 그의 저서 『몸짓들』에서 영화관을 슈퍼마켓과 비교한다. 플루서가 말하길, 영화관과 슈퍼마켓은 둘 다 로마의 판테온과 같은 유형의 바실리카 회당들로서, 한편으로는 시장이고 다른 한편으로는 교회(영화관)인 바실리카의 이중적 기능에 그 기원을 둔다. 사실 현대의 영화관과 슈퍼마켓을 같은 선상에 놓는 것은 여러모로 의미심장하다. 데카르트식의–기하학적으로 배열되고 산술적으로 번호가 매겨진– 좌석에 앉아서 몽롱하게 움직이는 거대한 빛/그림자를 보는 관객들과 데카르트식으로 진열되어 사람들을 매혹시키는 상품들을 같이 생각해 보자. 영화관이 영화로 우리에게 최면을 건다면, 슈퍼마켓은 소비주의로 우리를 마비시킨다. 이런 생각들을 하며 고다르의 <만사형통>과 노아 바움벡의 <화이트 노이즈>를 보면 재밌어진다.

평범하고 평등한 도시산책자의 영화관

최근 미국 AMC 극장에서 좌석 구역마다 차등 가격을 책정하는 방안을 검토 중이라는 기사를 읽었다. 만약 이 차등 좌석제가 시작된다면 영화관 안에도 계급이 생기게 된다.

공간은 계급성을 지닌다. 그것이 공연예술을 위한 공간이라면 더욱더. 관객의 신분 혹은 재산에 따라 사람 간의 위계가 발생하고 이 위계는 공간에 투영된다. 그리고 공간을 위계화하기 위해 좌석에는 시각적 근접성에 따라 좌석 이름이 붙고 가격은 차별화된다. 극장은 늘 계급성이 구조화된 공간이었다. 바그너는 처음으로 극장의 계급적 성질을 없애는 대륙형 좌석제를 도입했고 이것이 발전하여 오늘날의 영화관이 되었다고 한다. 그렇기에 영화는 오페라 극장과는 다르게 모든 좌석이 평등하다. 혹은 적어도 평등하게 책정된다. 영화관은 극장이 아니니까. 무대는 2차원적이고 드라마와 관중 사이에 피드백이 없으니까. 자리에 따라 보이고 보여지는 것이 달랐던 극장과는 다르게 영화관은 모두가 동일한 것을 동일하게 본다고 생각했으니까. 이처럼 영화관은 계급성이 어느 정도 지워진, (장 루이 셰페르의 표현을 빌리자면) 도시의 ‘평범한 사람’의 여가 공간이었다. 이랬던 영화관에도 슬그머니 다시 계급이 생기고 있다. 하긴, 이미 국내에 갖가지 프리미엄 영화관이 생기고 있는데 이런 반응도 너무 늦은 것 같다. 그리고 뭐 좌석제가 생겨봤자 몇천 원 차이일 테고, 나야 좀 안 좋은 자리라도 싸게 볼 수 있으면 좋으니 괜찮지 않겠냐는 안일한 생각도 해보면서.

영화(관)의 위기?

지금 일하고 있는 곳에서는 “요즘 사람들은 영화관을 안 가서…”라는 푸념이 자주 들려온다. 솔직히, ‘요즘 사람들’이 왜 영화관에 안 가는지는 뻔하다. 이제는 일정 정주의 공간에서 영화를 보지 않아도 되는 시대이다. 비디오떼끄 시절과는 또 다르다. 관심이 없어도 접근성 좋은 공급을 해주니 영화에 애정이 없는 사람들은 티켓값 만 오천 원으로 맛있는 거 하나 사 먹는 게 더 효용이 크다. 다만 그보다는 극장에 대한 노스탤지어가 없는 세대가 시작된 게 더 큰 문제인 것 같다. 영화관, 아니 적어도 멀티플렉스의 위기는 더 심해질 듯 하다. 다만 이것이 반드시 영화의 위기로 이어질까? 글쎄, 영화는 늘 불안정한 존재였다. 불안정하기에 시네마 환경의 재배치는 늘 불안을 일고 오지만, 포스트-시네마 시대에도 영화는 있겠지. 그리고 영화가 있으면 영화관도 있을 것이고.