당신은 지금 무엇에 앉아있나요? - 의자는 민주화의 산물입니다

WEBZINE

WEDITOR 이종천

“침대는 가구가 아닙니다. 침대는 과학입니다.”

침대 제조 업체인 에이스침대의 유명한 광고 카피다. 이 광고 카피가 재밌는 이유는 프레이밍 효과(framing effect)를 사용했기 때문이다. 사람들은 이 광고를 보기 이전에 침대를 일상적인 가구 정도로만 취급했을 것이다. 그 때문에 침대를 고를 때에도 당연히 가구를 선택할 때 고려하는 보편적 기준을 생각했을 것이다. 그러나 침대를 가구가 아닌 과학이라는 신선한 시각으로 봐야 한다는 것은 호기심을 자극할 수밖에 없다. 과학임을 자부하는 가구를 소비하는 것이 더욱 큰 효용 가치를 가져다 줄 것이라 생각되지 않겠는가.

이처럼 동일한 사안일지라도 제시하는 방법에 따라 사람들의 견해와 의사결정은 달라질 수 있다는 것을 프레이밍 효과라고 한다. 물론 에이스침대의 성공 요인이 프레이밍 효과(framing effect)의 적절한 사용을 통해서인지, 탤런트 박상원을 필두로 한 광고 콘텐츠 자체의 파급효과 덕분인지는 모르겠다. 사견을 보태자면, 성인 적정 수면 시간인 8시간 기준으로 사람은 인생의 1/3을 수면으로 채운다는 인식이 널리 퍼진 것도 분명 한몫했을 것이다. 어찌 됐든 살면서 딱히 별생각 안 해보았을 침대에 대하여 조금이라도 화제를 몰고 온 것은 인정해야 한다.

최근 나의 관심사를 소개해 보려 한다. 그것은 바로 가구이며, 나는 그중에서도 빈티지 의자를 제일 좋아한다. 의자는 사실 당신이 평상시에 딱히 별생각 안 해보았을 사물이다. 마치 조금 전까지 내가 이야기하던 침대와 같이 말이다. 나는 지금부터 당신에게 의자에 관한 프레이밍 작업을 해보려 한다.

[허먼 밀러(Herman Miller)사에서 디자이너 찰스 임스(Charles Eames)가 디자인한 ‘Eames Longue Chair’의 광고]

국민건강통계(2015)에 따르면 우리나라 성인의 평균 좌식 시간은 약 8시간이며 해를 거듭할수록 꾸준히 증가하는 추세라고 한다. 물론 당신의 직업이나 라이프 스타일에 따라 앉아있는 시간은 상이할 수 있다. 예컨대 당신이 주성치 감독의 영화에 나올법한 하루 종일 서 있는 수행을 하는 수도승이어도 다를 수 있겠다. 여기서 집중해야 할 것은 당신은 하루의 약 1/3, 그러니깐 인생의 1/3을 앉아서 보낸다는 것이다. 우리가 인생의 1/3을 차지하는 수면을 중요시하여 과학인지 뭔지를 따지며 침대를 구매하는 만큼, 좌식 또한 당신이 평소에 만만치 않게 고민해 봤어야 할 문제이다. 자, 이제 어떤가? 당신의 인식 속 무심코 지나치던 사물에서, 이제는 인생의 동반자로 거듭나게 된 의자에 대하여 궁금해지지 않나?

사실 의자는 우리의 생각보다 일상적인 보급품 따위가 아니다. 되려, 의자는 본래 일부 특권층만 누릴 수 있는 권력의 상징이었다. 인류 역사상 가장 오래된 의자에 대해 알아보려면 신석기 시대로 거슬러 올라가야 한다. 토우 속에서 발견된 의자의 형상에는 그 위에 토우로 표현된 여성이 앉아있다. 이는 당시 사람들이 모신 여신이나 대표자로 추정되며, 인류가 막 문명을 일으키던 당시에 의자란 공동체에서 오직 한 명을 위한 것이었음을 알 수 있다. 이후 중세에 이르기까지도 의자는 여전히 권력의 상징물이었다. 고대 이집트 유물 중 가장 화려한 것은 파라오의 의자였다. 유럽에서도 왕의 의자는 물론, 귀족 집안의 가장과 나머지 가족 구성원들의 의자는 구분되는 생김새를 띠고 있었다. 등받이가 있는 의자와 달리 그것이 없어 앞뒤 구분 없이 여러 사람이 앉을 수 있는 긴 걸상은 지위에 따른 확연한 차이를 나타낸다. 이후 15세기 르네상스 시대가 도래하며 기존의 혈통 중심 계급 분류에서 재산이라는 새로운 척도가 생겨났다. 산업 발전으로 인하여 막대한 부를 축적하게 된 상인들과 같은 부자들은, 그들의 옆집 김 아무개보다 더욱 비싸 보이고 호화스러운 의자와 가구를 가지고 싶었고, 이는 아이러니 하게도 의자의 발전과 다양화의 시초가 되었다. 이때 만들어졌던 의자 중 하나는 다리를 길게 뻗고 누울 수 있는 오늘날의 셰즈 롱그(Chaise Longue)와 같은 의자이다. 특히 여성이 요염하게 기댔을 때 그 과시성이 극화되는 형태의 의자였다. 내가 좋아하는 셰즈 롱그(Chaise Longue) 중 하나는 바로 가구사 카시나(Cassina)의 ‘LC4 Chaise Lounge’이다. 흔히들 이 의자를 당연하듯 건축가 르 코르뷔지에(Le Courbusier) 역작 중 하나로 오인하는 경우가 많은데, 실제로는 그의 의뢰를 받은 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)과 르 코르뷔지에의 사촌인 피에르 잔느레(Pierre Jeanneret)의 작품이다. 아래의 ‘LC4 Chaise Lounge’와 그 위에 앉아있는 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)의 매혹적인 사진을 본다면, 왜 중세 시대 때 여성들이 과시성을 뽐내려 셰즈 롱그(Chaise Longue) 의자들을 소비했는지 이해가 될 것이다.

[카시나(Kassina)의 ‘LC4 Chaise Longue’ 위에 앉아 있는 디자이너 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)]

[카시나(Kassina)의 ‘LC4 Chaise Longue’ 위에 앉아 있는 디자이너 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)]

18세기부터 진행된 산업화의 시작에서야 의자가 계층과 구분 없이 널리 보급되었다. 재밌는 것은 산업화 초기에는 노동자들이 주로 의자를 만드는 노동에 동원됐다면, 20세기의 기계화 시대 이후에는 의자에 앉아서 일을 하는 노동자가 더욱 많아졌다는 것이다. 앉아서 일해야 하는 수많은 노동자에게 의자는 필수였다. 이후 의자의 기능은 권력의 상징에서 실용을 목적으로 변화하였다. 비로소 의자는 민주화된 것이다.

[크롬크래프트(Chromecraft)사의 ‘Scultpa Chair’의 광고. SF 드라마 ‘스타 트렉(Star Trek; 1966-1969)‘의 시즌 2 15화 "Trouble with Tribbles"와 시즌 3 1화인 "Spock's Brain"에 출연하였다.]

[크롬크래프트(Chromecraft)사의 ‘Scultpa Chair’의 광고. SF 드라마 ‘스타 트렉(Star Trek; 1966-1969)‘의 시즌 2 15화 "Trouble with Tribbles"와 시즌 3 1화인 "Spock's Brain"에 출연하였다.]

지금부터는 내 이야기를 조금 해보려 한다. 그러나 다짜고짜 내가 왜 의자를 좋아하게 되었는지 두괄식으로 표현하면 재미없으니, 독자를 사로잡는 글을 쓰는 유능한 작가들이 기용하는 방식을 따라 해 보려 한다-에피소드로 화두를 꺼내는 방식 말이다. 나는 인터넷 방송인 침착맨의 애청자다. 고달픈 하루를 마치며 침대에 누워 침착맨의 킹받는 목소리를 자장가 삼아 잠에 드는 것은 자신에게 주는 선물이다. 몇 달 전부터 침착맨과 자주 케미를 맞추는 게스트는 주우재다. 얼마 전 모 유튜브 콘텐츠에서 주우재가 본인이 연애를 안 하는 이유를 밝혔다. 20대 때는 상대방에 대하여 한 가지만 좋아도 ‘고(go)’였는데, 30대가 되니 한 가지만 맞지 않아도 연애를 시작하지 못하겠다는 것이었다. 그저 그런가보다 하고 넘어갈 수 있었던 일화지만, MBTI 과몰입자로서 내 MBTI인 ‘ENFJ’ 중 우선 ‘F’로 공감을 한 후 ’N’을 충실하게 이행하기 위해 이상형을 곰곰이 생각해 보게 되었다. 당시 친구들과 카페에서 놀며 ‘E’를 수행하고 있어서, 친구들에게도 그들의 이상형에 관하여 물어보았다. 그러던 중, 오랜 시간 동안 진지하게 고민하고 있던 나와 달리 한 친구가 간단하게 답변하였다: “나는 예쁜 사람이 좋은데?” 물론, 자신이 중요시하는 ‘이상형’의 덕목은 다양할 수 있다. 그러나 실제로 누군가를 좋아할 때 보면 우리는 생각보다 그리 복잡하게 재고 따지지 않는다. 한 가지만 좋아도 ‘고(go)’라는 것이다. 마찬가지로, 누군가 내게 의자를 좋아하게 된 계기와 그 이유를 물어본다면 지금까지의 본문 길이인 공백 제외 2,871자만큼 이야기할 수 있을 것이다. 그러나 그 중 딱 한 가지만 꼽자면 간단명료하다. 예쁘기 때문이다.

현재 휴학생 신분이긴 하지만 중간고사 시즌이 되니 지난 학기 PPT를 텍스트로만 가득 채워 교수님께 혹평받은 동기가 갑자기 생각난다. 지금 내가 뜨끔해서는 절대 아니고 아무튼 글을 마무리하며 내가 좋아하는(가장 좋아하는지와는 별개임을 소상히 밝힌다) 의자 중 세 가지를 “사진 위주로” 한줄평으로만 소개해 보려 한다.

1. LC3 Armchair(1 Seater)

디자이너: 르 코르뷔지에(Le Corbusier), 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand), 피에르 잔느레(Pierre Jeanneret)

생산년도: 1928

한줄평: 소문난 잔치에 먹을 것 없다(X) -> 소문난 잔치에 먹을 것 개 많다(O)

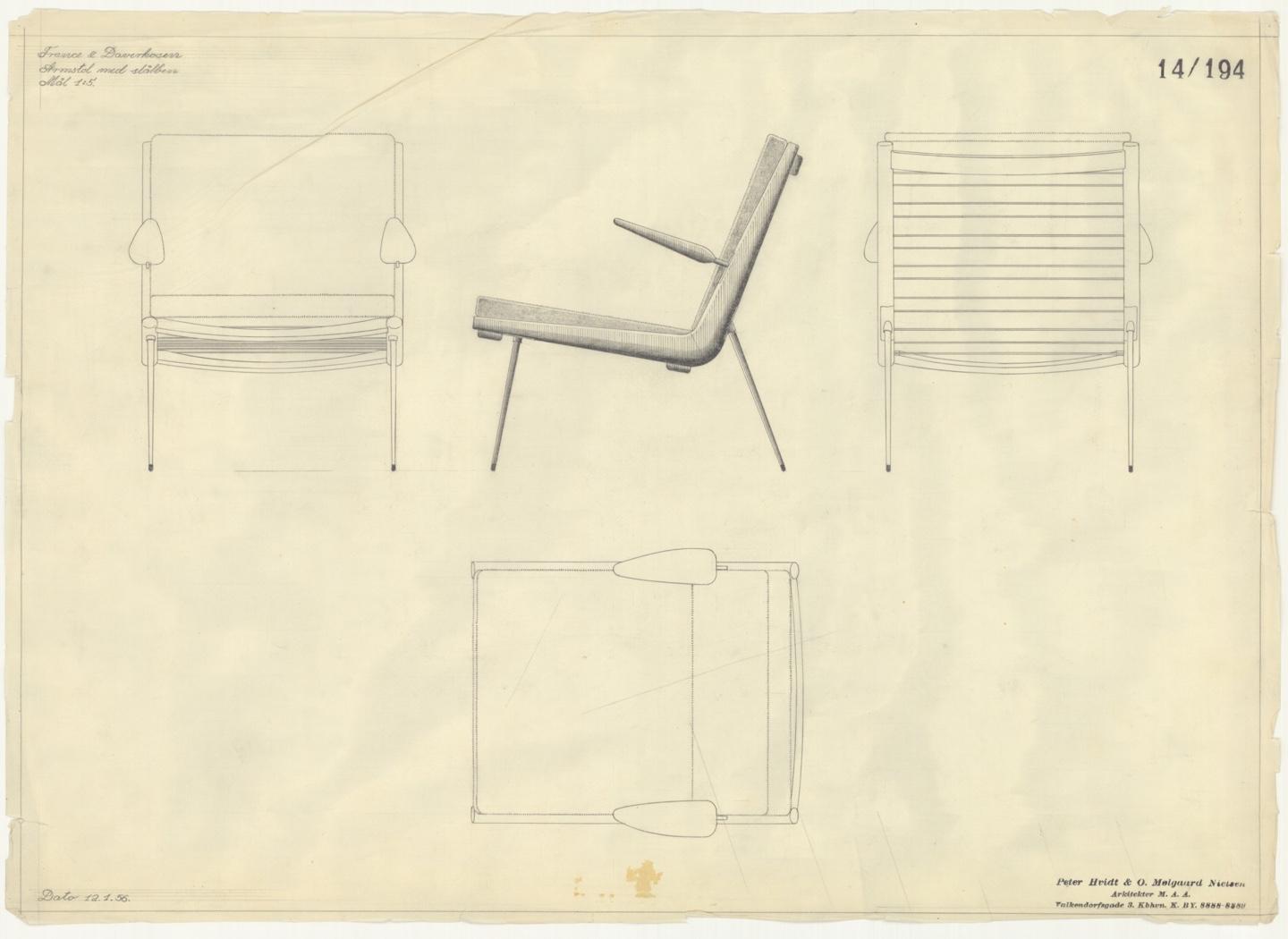

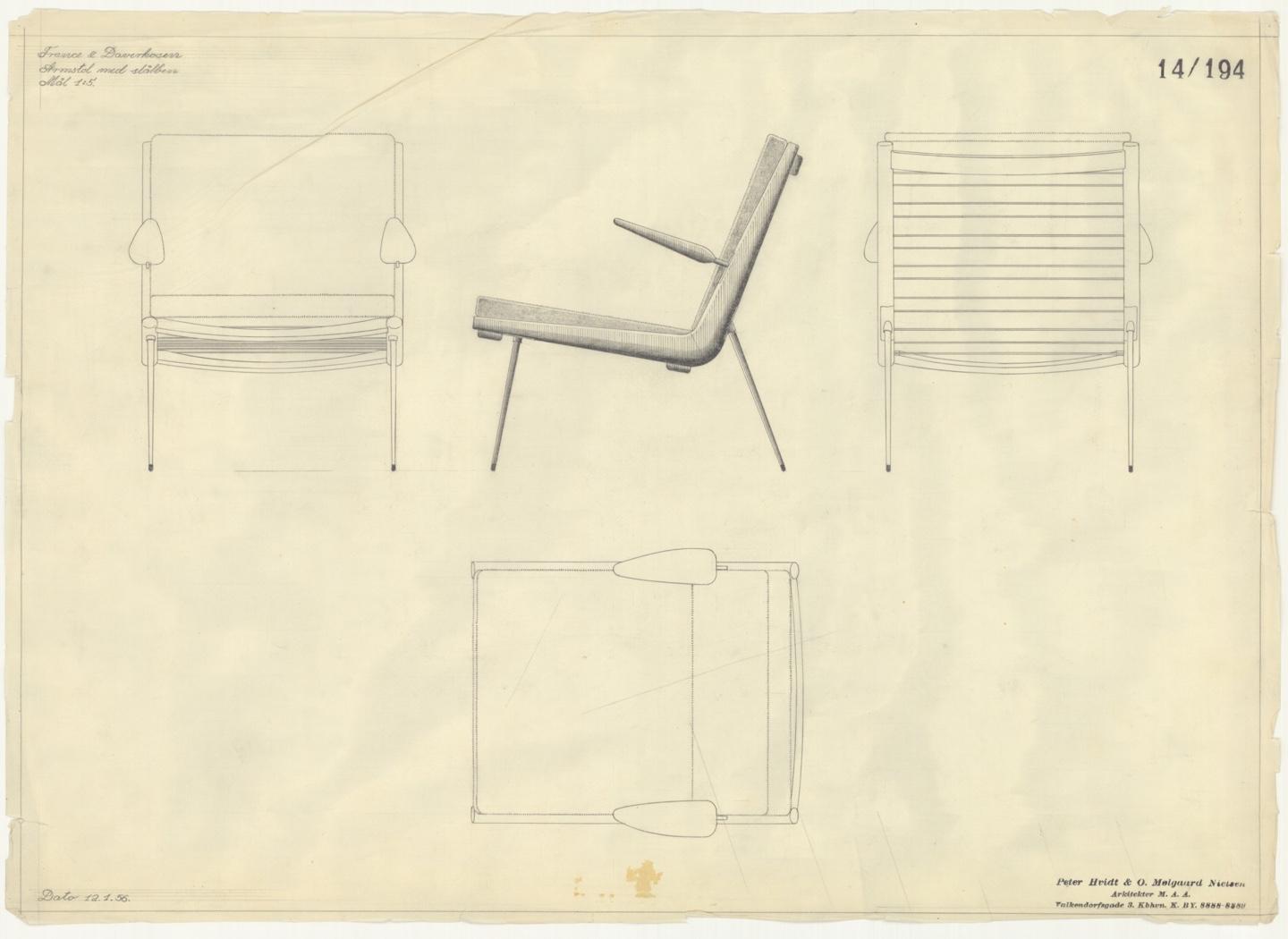

2. FD-134 ‘Boomerang Chair’

디자이너: 피터 흐빗(Peter Hvidt) & 올라 묄가드 닐센(Orla Mølgaard-Nielsen)

생산년도: 1950년대 후반(디자인년도: 1954년)

한문단평(해당 의자에 대해서는 할 말이 많아 ‘사진 위주로’ 소개한다던 나의 약속을 예외적으로 번복하려 한다): 사실 의자를 비롯한 가구가 싫어졌던 적이 있다. 그것은 건축가 미스 반 데어 로에(Mies van der Rohe)의 역작인 ‘바르셀로나 의자’(Barcelona Chair)가 세 개의 원을 토대로 설계된 굉장히 기하학적이고 수학적인 디자인이라는 것을 알게 된 이후였다. 디자인 기하학을 더욱 깊이 파보니, 되려 가구와 거리감이 생긴 것만 같은 부작용을 겪었다. 사실 가구를 처음 좋아하게 된 건 단순히 그 형태적 심미성 때문이었다. 그 때문에 디자인의 수학적 치밀성이 한 편으로 놀랍지만, 다른 한 편으로는 오히려 가구를 더욱 어렵게 느껴지게 했다. 그러다 ‘부메랑 의자(Boomerang Chair)’를 알게 되었다. 대니시 모던에 입각한 디자인물은, 확실히 수학적 치밀성보다는 유기성에 초점을 둔 듯하다. 재료적 성질의 구분 외에도 곡면의 표현이 훨씬 자유로운 것이 주요 특징이니 말이다. 새로운 관점으로 가구를 보는 법을 배우며 생겼던 가구와의 거리감이 ‘부메랑 의자(Boomerang Chair)’와 같은 대니시 모던 가구들 덕분에 많이 해소되어 개인적으로는 고마운 의자이다.

3. Tubolare

디자이너: 마르티노 갬퍼(Martino Gamper)

생산년도: 2007

한줄평: 사람들이 의자를 버릴 수는 있어도 그 안의 철학은 버리지 못한다

(배경 설명: 해당 작품은 작가가 친구들과 함께 런던 거리의 버려진 의자들을 재분해하여 100일 동안 하루에 하나씩 새로운 의자를 만드는 ’100 Chairs in 100 Days’ 프로젝트의 일환이었습니다)

글을 마무리하려 한다. 내 글의 요지는 무엇일까? 이 글을 읽는 당신이 나처럼 변태적으로 의자를 좋아해달라는 설득은 아니다. 되려 그것만은 막고 싶다. 돈이 굉장히 많이 드는 취미이기 때문이다. 나는 그저 나의 글로서, 의자라는 매개체로 프레이밍을 하여, 이 글을 읽는 독자들에게 조금이라도 유의미한 메시지를 전달하고 싶었다. 익숙함과 관습은 경계해야 한다. 최초의 철학자라 불리는 탈레스가 그랬던 거처럼 말이다. 스스로 사유하는 방식으로 이 세상을 맞이하여 보자. 비판적 사고는 인간만이 누릴 수 있는 은혜이고 선물이다. 당신의 삶의 1/3을 차지하는 것은 ‘좌식’이라는 행위이다. 그토록 일반적이기에 당신이 무심결 지속해 왔던 행위에 대해 의문을 제기하는 것이 어쩌면 비판적 사고의 시작이 될 수 있지 않을까? 당연한 것들은 우리의 생각보다 그리 당연하지 않다. 당신이 이 글의 기억하는 한, 당신은 이제 더 이상 의자를 이전과 동일한 관점으로 바라볼 수 없을 것이다. 당신은 지금 무엇에 앉아있는가? 아니, 당신은 그 위에 왜 앉아있는가?

침대 제조 업체인 에이스침대의 유명한 광고 카피다. 이 광고 카피가 재밌는 이유는 프레이밍 효과(framing effect)를 사용했기 때문이다. 사람들은 이 광고를 보기 이전에 침대를 일상적인 가구 정도로만 취급했을 것이다. 그 때문에 침대를 고를 때에도 당연히 가구를 선택할 때 고려하는 보편적 기준을 생각했을 것이다. 그러나 침대를 가구가 아닌 과학이라는 신선한 시각으로 봐야 한다는 것은 호기심을 자극할 수밖에 없다. 과학임을 자부하는 가구를 소비하는 것이 더욱 큰 효용 가치를 가져다 줄 것이라 생각되지 않겠는가.

이처럼 동일한 사안일지라도 제시하는 방법에 따라 사람들의 견해와 의사결정은 달라질 수 있다는 것을 프레이밍 효과라고 한다. 물론 에이스침대의 성공 요인이 프레이밍 효과(framing effect)의 적절한 사용을 통해서인지, 탤런트 박상원을 필두로 한 광고 콘텐츠 자체의 파급효과 덕분인지는 모르겠다. 사견을 보태자면, 성인 적정 수면 시간인 8시간 기준으로 사람은 인생의 1/3을 수면으로 채운다는 인식이 널리 퍼진 것도 분명 한몫했을 것이다. 어찌 됐든 살면서 딱히 별생각 안 해보았을 침대에 대하여 조금이라도 화제를 몰고 온 것은 인정해야 한다.

최근 나의 관심사를 소개해 보려 한다. 그것은 바로 가구이며, 나는 그중에서도 빈티지 의자를 제일 좋아한다. 의자는 사실 당신이 평상시에 딱히 별생각 안 해보았을 사물이다. 마치 조금 전까지 내가 이야기하던 침대와 같이 말이다. 나는 지금부터 당신에게 의자에 관한 프레이밍 작업을 해보려 한다.

국민건강통계(2015)에 따르면 우리나라 성인의 평균 좌식 시간은 약 8시간이며 해를 거듭할수록 꾸준히 증가하는 추세라고 한다. 물론 당신의 직업이나 라이프 스타일에 따라 앉아있는 시간은 상이할 수 있다. 예컨대 당신이 주성치 감독의 영화에 나올법한 하루 종일 서 있는 수행을 하는 수도승이어도 다를 수 있겠다. 여기서 집중해야 할 것은 당신은 하루의 약 1/3, 그러니깐 인생의 1/3을 앉아서 보낸다는 것이다. 우리가 인생의 1/3을 차지하는 수면을 중요시하여 과학인지 뭔지를 따지며 침대를 구매하는 만큼, 좌식 또한 당신이 평소에 만만치 않게 고민해 봤어야 할 문제이다. 자, 이제 어떤가? 당신의 인식 속 무심코 지나치던 사물에서, 이제는 인생의 동반자로 거듭나게 된 의자에 대하여 궁금해지지 않나?

사실 의자는 우리의 생각보다 일상적인 보급품 따위가 아니다. 되려, 의자는 본래 일부 특권층만 누릴 수 있는 권력의 상징이었다. 인류 역사상 가장 오래된 의자에 대해 알아보려면 신석기 시대로 거슬러 올라가야 한다. 토우 속에서 발견된 의자의 형상에는 그 위에 토우로 표현된 여성이 앉아있다. 이는 당시 사람들이 모신 여신이나 대표자로 추정되며, 인류가 막 문명을 일으키던 당시에 의자란 공동체에서 오직 한 명을 위한 것이었음을 알 수 있다. 이후 중세에 이르기까지도 의자는 여전히 권력의 상징물이었다. 고대 이집트 유물 중 가장 화려한 것은 파라오의 의자였다. 유럽에서도 왕의 의자는 물론, 귀족 집안의 가장과 나머지 가족 구성원들의 의자는 구분되는 생김새를 띠고 있었다. 등받이가 있는 의자와 달리 그것이 없어 앞뒤 구분 없이 여러 사람이 앉을 수 있는 긴 걸상은 지위에 따른 확연한 차이를 나타낸다. 이후 15세기 르네상스 시대가 도래하며 기존의 혈통 중심 계급 분류에서 재산이라는 새로운 척도가 생겨났다. 산업 발전으로 인하여 막대한 부를 축적하게 된 상인들과 같은 부자들은, 그들의 옆집 김 아무개보다 더욱 비싸 보이고 호화스러운 의자와 가구를 가지고 싶었고, 이는 아이러니 하게도 의자의 발전과 다양화의 시초가 되었다. 이때 만들어졌던 의자 중 하나는 다리를 길게 뻗고 누울 수 있는 오늘날의 셰즈 롱그(Chaise Longue)와 같은 의자이다. 특히 여성이 요염하게 기댔을 때 그 과시성이 극화되는 형태의 의자였다. 내가 좋아하는 셰즈 롱그(Chaise Longue) 중 하나는 바로 가구사 카시나(Cassina)의 ‘LC4 Chaise Lounge’이다. 흔히들 이 의자를 당연하듯 건축가 르 코르뷔지에(Le Courbusier) 역작 중 하나로 오인하는 경우가 많은데, 실제로는 그의 의뢰를 받은 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)과 르 코르뷔지에의 사촌인 피에르 잔느레(Pierre Jeanneret)의 작품이다. 아래의 ‘LC4 Chaise Lounge’와 그 위에 앉아있는 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)의 매혹적인 사진을 본다면, 왜 중세 시대 때 여성들이 과시성을 뽐내려 셰즈 롱그(Chaise Longue) 의자들을 소비했는지 이해가 될 것이다.

[카시나(Kassina)의 ‘LC4 Chaise Longue’ 위에 앉아 있는 디자이너 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)]

[카시나(Kassina)의 ‘LC4 Chaise Longue’ 위에 앉아 있는 디자이너 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand)]18세기부터 진행된 산업화의 시작에서야 의자가 계층과 구분 없이 널리 보급되었다. 재밌는 것은 산업화 초기에는 노동자들이 주로 의자를 만드는 노동에 동원됐다면, 20세기의 기계화 시대 이후에는 의자에 앉아서 일을 하는 노동자가 더욱 많아졌다는 것이다. 앉아서 일해야 하는 수많은 노동자에게 의자는 필수였다. 이후 의자의 기능은 권력의 상징에서 실용을 목적으로 변화하였다. 비로소 의자는 민주화된 것이다.

지금부터는 내 이야기를 조금 해보려 한다. 그러나 다짜고짜 내가 왜 의자를 좋아하게 되었는지 두괄식으로 표현하면 재미없으니, 독자를 사로잡는 글을 쓰는 유능한 작가들이 기용하는 방식을 따라 해 보려 한다-에피소드로 화두를 꺼내는 방식 말이다. 나는 인터넷 방송인 침착맨의 애청자다. 고달픈 하루를 마치며 침대에 누워 침착맨의 킹받는 목소리를 자장가 삼아 잠에 드는 것은 자신에게 주는 선물이다. 몇 달 전부터 침착맨과 자주 케미를 맞추는 게스트는 주우재다. 얼마 전 모 유튜브 콘텐츠에서 주우재가 본인이 연애를 안 하는 이유를 밝혔다. 20대 때는 상대방에 대하여 한 가지만 좋아도 ‘고(go)’였는데, 30대가 되니 한 가지만 맞지 않아도 연애를 시작하지 못하겠다는 것이었다. 그저 그런가보다 하고 넘어갈 수 있었던 일화지만, MBTI 과몰입자로서 내 MBTI인 ‘ENFJ’ 중 우선 ‘F’로 공감을 한 후 ’N’을 충실하게 이행하기 위해 이상형을 곰곰이 생각해 보게 되었다. 당시 친구들과 카페에서 놀며 ‘E’를 수행하고 있어서, 친구들에게도 그들의 이상형에 관하여 물어보았다. 그러던 중, 오랜 시간 동안 진지하게 고민하고 있던 나와 달리 한 친구가 간단하게 답변하였다: “나는 예쁜 사람이 좋은데?” 물론, 자신이 중요시하는 ‘이상형’의 덕목은 다양할 수 있다. 그러나 실제로 누군가를 좋아할 때 보면 우리는 생각보다 그리 복잡하게 재고 따지지 않는다. 한 가지만 좋아도 ‘고(go)’라는 것이다. 마찬가지로, 누군가 내게 의자를 좋아하게 된 계기와 그 이유를 물어본다면 지금까지의 본문 길이인 공백 제외 2,871자만큼 이야기할 수 있을 것이다. 그러나 그 중 딱 한 가지만 꼽자면 간단명료하다. 예쁘기 때문이다.

현재 휴학생 신분이긴 하지만 중간고사 시즌이 되니 지난 학기 PPT를 텍스트로만 가득 채워 교수님께 혹평받은 동기가 갑자기 생각난다. 지금 내가 뜨끔해서는 절대 아니고 아무튼 글을 마무리하며 내가 좋아하는(가장 좋아하는지와는 별개임을 소상히 밝힌다) 의자 중 세 가지를 “사진 위주로” 한줄평으로만 소개해 보려 한다.

1. LC3 Armchair(1 Seater)

디자이너: 르 코르뷔지에(Le Corbusier), 샬롯 페리앙(Charlotte Perriand), 피에르 잔느레(Pierre Jeanneret)

생산년도: 1928

한줄평: 소문난 잔치에 먹을 것 없다(X) -> 소문난 잔치에 먹을 것 개 많다(O)

2. FD-134 ‘Boomerang Chair’

디자이너: 피터 흐빗(Peter Hvidt) & 올라 묄가드 닐센(Orla Mølgaard-Nielsen)

생산년도: 1950년대 후반(디자인년도: 1954년)

한문단평(해당 의자에 대해서는 할 말이 많아 ‘사진 위주로’ 소개한다던 나의 약속을 예외적으로 번복하려 한다): 사실 의자를 비롯한 가구가 싫어졌던 적이 있다. 그것은 건축가 미스 반 데어 로에(Mies van der Rohe)의 역작인 ‘바르셀로나 의자’(Barcelona Chair)가 세 개의 원을 토대로 설계된 굉장히 기하학적이고 수학적인 디자인이라는 것을 알게 된 이후였다. 디자인 기하학을 더욱 깊이 파보니, 되려 가구와 거리감이 생긴 것만 같은 부작용을 겪었다. 사실 가구를 처음 좋아하게 된 건 단순히 그 형태적 심미성 때문이었다. 그 때문에 디자인의 수학적 치밀성이 한 편으로 놀랍지만, 다른 한 편으로는 오히려 가구를 더욱 어렵게 느껴지게 했다. 그러다 ‘부메랑 의자(Boomerang Chair)’를 알게 되었다. 대니시 모던에 입각한 디자인물은, 확실히 수학적 치밀성보다는 유기성에 초점을 둔 듯하다. 재료적 성질의 구분 외에도 곡면의 표현이 훨씬 자유로운 것이 주요 특징이니 말이다. 새로운 관점으로 가구를 보는 법을 배우며 생겼던 가구와의 거리감이 ‘부메랑 의자(Boomerang Chair)’와 같은 대니시 모던 가구들 덕분에 많이 해소되어 개인적으로는 고마운 의자이다.

3. Tubolare

디자이너: 마르티노 갬퍼(Martino Gamper)

생산년도: 2007

한줄평: 사람들이 의자를 버릴 수는 있어도 그 안의 철학은 버리지 못한다

(배경 설명: 해당 작품은 작가가 친구들과 함께 런던 거리의 버려진 의자들을 재분해하여 100일 동안 하루에 하나씩 새로운 의자를 만드는 ’100 Chairs in 100 Days’ 프로젝트의 일환이었습니다)

글을 마무리하려 한다. 내 글의 요지는 무엇일까? 이 글을 읽는 당신이 나처럼 변태적으로 의자를 좋아해달라는 설득은 아니다. 되려 그것만은 막고 싶다. 돈이 굉장히 많이 드는 취미이기 때문이다. 나는 그저 나의 글로서, 의자라는 매개체로 프레이밍을 하여, 이 글을 읽는 독자들에게 조금이라도 유의미한 메시지를 전달하고 싶었다. 익숙함과 관습은 경계해야 한다. 최초의 철학자라 불리는 탈레스가 그랬던 거처럼 말이다. 스스로 사유하는 방식으로 이 세상을 맞이하여 보자. 비판적 사고는 인간만이 누릴 수 있는 은혜이고 선물이다. 당신의 삶의 1/3을 차지하는 것은 ‘좌식’이라는 행위이다. 그토록 일반적이기에 당신이 무심결 지속해 왔던 행위에 대해 의문을 제기하는 것이 어쩌면 비판적 사고의 시작이 될 수 있지 않을까? 당연한 것들은 우리의 생각보다 그리 당연하지 않다. 당신이 이 글의 기억하는 한, 당신은 이제 더 이상 의자를 이전과 동일한 관점으로 바라볼 수 없을 것이다. 당신은 지금 무엇에 앉아있는가? 아니, 당신은 그 위에 왜 앉아있는가?