그쪽

일기 제가 봤어요

WEBZINE

WEDITOR 이수아

WEDITOR 이수아

뭐든 적어 두지 않으면 잊기 쉬운 법이다. 그런 의미에서 나는 매일 일기를 쓴다. 가끔은 내가 어떤 사람이 되었으면 좋겠다고 긴 글을 적기도 하고, 어떻게 생긴 물건이 가지고 싶다고 대충 낙서를 하기도 한다. 이루어지기를 간절하게 바라는 것은 아니다. (그래도 이루어지면 좋긴 하겠다…) 적어 두지 않으면 잊게 버리니까, 그저 그 이유다. 내가 바라던 일이라는 것을 까먹고 우연히 이루게 되는 것보단 일단 적어 두고 이루기 위해 조금의 노력이라도 하는 게 낫지 않나 싶다. <억만장자가 되는 n가지 방법>을 봐도 ‘일기 쓰기’가 늘 한 자리 차지하고 있지 않은가. 그러니까 무언가를 분명히 이루려면 적어 두는 게 맞다! 이런 당연한 소리를 하려던 게 아니었는데….

예를 들면

1. 동일한 서술어로 끝나는 문장은 만들지 않는다.

2. 되도록이면 타인의 이름은 언급하지 않는다. 타인에 대한 개인적인 감상은 자세히 적지 않는다. 오직 발생한 일만….

3. 쓰다가 10초 이상 멈칫한 문장은 지운다. 진심이 아닐 수도 있다는 생각이 들어서다. 미래의 나에게 잘못된 정보를 주고 싶진 않다.

같은 것들.

(그렇지만 2는 최근 일기장을 바꾸면서 없앴다. 문득 ‘나중에 보면 다 혼자 보낸 날인 줄 아는 거 아닌가’ 하는 걱정이 들었고, 적고 싶은 이름들이 생겼기 때문이다.)

어쨌든 나는 일기 쓰기에 진심인 사람이다. 적고 보니 단순히 쓰는 행위만을 좋아하는 게 맞나 싶기도 하다. 곰곰이 되짚어 보자. 애니메이션보다 감독의 코멘트가 적힌 아트 북을 더 좋아하고, 객석에 앉아서 연극을 보는 것보다 집에서 혼자 프로그램 북 읽는 것을 더 좋아한다. 잘 만들어진 결과물보다 정돈되지 않은 과정의 이야기를 듣는 게 더 즐거울 때가 있다.

이 글은 나와 같은 마음이 드는 사람들을 위하여(혹은 노리고) 적었다.

![]()

![]()

멕시코 초현실주의 화가 프리다 칼로의 일기장.

흥미롭지 않은가? 남의 일기장 당당히 볼 수 있는 기회는 흔치 않다.

디자이너들에게도 이런 ‘일기’가 존재한다. 우리가 보는 옷 한 벌은 단순한 결과물이 아니라, 그들이 머릿속에서 구상한 아이디어와 감정을 기록한 흔적들이 쌓여 탄생한 것이다. 옷을 만들기 전, 디자이너들은 작업 노트 혹은 콘티(스케치와 메모로 이루어진 초기 구상)를 남긴다. 이것은 단순한 도안이 아니다. 그 속에는 그들이 보고, 듣고, 느낀 것들이 한데 어우러져 있다. 어떤 순간의 영감이 디자인으로 이어졌는지, 무슨 감정이 실렸는지, 또는 어떤 시행착오를 거쳤는지 고스란히 남아 있다.

그렇다면 이 노트들을 한데 모아 정리한다면 어떨까? 마치 한 사람의 일기를 들여다보는 것처럼, 디자이너들이 옷을 만들어가는 과정과 그 안에 담긴 이야기들을 따라가 보는 것이다. 지금 우리가 입고 있는 옷도 결국은 누군가의 기록에서 시작되었을지 모른다. 이 글에서는 센트럴 세인트 마틴의 재학생과 졸업생의 이야기를 담은 매거진 <1 Granary>에 업로드 된 수많은 작업 노트 중 흥미롭게 본 네 개를 골라 소개하고자 한다.

![]()

곧 다른 사람 일기 사진들이 많이 나온다.

남의 것만 갖다 쓰기 뭐 해서 내 일기장 표지라도 공개한다.

혼자 몰래 좋아하고 있던 카피바라상…

① 플로렌티나 라이트너 Florentina Leitner

일기를 쓰는 방식은 사람마다 다르다. 디자이너의 작업 노트도 마찬가지다. 누군가는 유려한 실루엣 스케치를 빼곡히 채우고, 또 누군가는 잘라 붙인 패브릭 조각들로 감각적인 레이어를 만든다.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

오스트리아 빈 출신의 디자이너 플로렌티나 라이트너Florentina Leitner는 패션을 너무 심각하게 접근하지 않기 위해 직관적으로 작업을 진행한다고 이야기한다. 추구하는 컨셉도 확실하다. 위 작업노트만 봐도 상징으로 여기는 모양을 알 수 있으니 말이다. 곳곳에 나타나는 나선형 패턴과 옵아트Op Art적 요소들은 라이트너가 시각적 착시와 패턴에 매력을 느낀다는 것을 보여준다. 이는 그녀의 컬렉션 'Vertigo'가 옵아트 전시에서 영감을 받은 것과도 연결된다. 나선 패턴을 다양한 색상과 질감으로 실험하며, 형태를 반복적으로 변형하는 과정이 보인다.

다양한 매체를 콜라주 형식으로 결합시키는 것도 흥미로운 특징이다. 실제로 라이트너는 프레젠테이션 방식으로 아날로그 사진을 선호한다고 밝히기도 한다. 이분 아무래도 다꾸(다이어리 꾸미기)에 소질 있으신 게 분명하다. 이미지, 손그림, 텍스타일 샘플, 흑백 사진, 그래픽 요소들이 한 페이지 안에 함께 배치되어 보는 재미가 있다. 디지털과 아날로그 작업 방식을 넘나들며 다양한 질감과 분위기가 조합되는 것이 마음에 든다. 나도 이전에는 다이어리를 열심히 꾸미던 시절이 있었는데, 꾸밈 요소가 많음에도 전체적으로 조화롭기가 참 쉽지 않다.

모델이 직접 옷을 입고 있는 사진과 디자인 스케치가 함께 등장하는 것은 그녀가 단순히 미적인 요소만이 아니라, 착용하는 사람이 느낄 수 있는 재미와 경험을 중요하기 때문이 아닐까? 어쩌면 독특하고 거대한 문양의 디자인일수록 사람 몸 위에 얹어졌을 때 의도된 디자인을 유지하기가 까다롭기 때문에 어떠한 검증(?)을 위한 것일 수도 있겠다. 이렇듯 몇 장의 노트만 보아도 그 사람의 작업 방식을 어느 정도 추측할 수 있다는 게 흥미롭다. 일기장엔 쓰는 이의 가치관이 투명하게 담기니 말이다.

② 주 바오Ju Bao

주 바오Ju Bao는 패션을 단순한 옷이 아닌 유기적인 실체로 바라본다. 다음은 주 바오의 2023 IFM 석사 졸업 패션쇼 인터뷰를 번역한 것이다.

“내 컬렉션 <Annihilation>은 같은 제목의 제프 밴더미어Jeff VanderMeer 소설에서 영감을 받았다. 밴더미어는 인간 문명이 자연과 분자 단위에서 얽힐 때 어떤 일이 벌어지는지를 상상한다. 생명체들은 모방되고 변형되며, 기묘하고 불길한 키메라chimera로 탄생한다. 나는 이 현상을 데님을 통해 탐구하며, 이를 니트로 복제하고 변이시켜 겉보기와는 다른 하이브리드 의상을 만들어낸다.”

![]()

![]()

공개된 사진이 충분치 않아 확인할 수는 없지만, 그의 작업 노트에는 대담한 선보다는 니트 조직을 확대한 현미경 이미지와 데님 텍스처를 재현하려는 실험 기록이 대부분이라고 한다. 어쩌면 그가 탐구하는 것은 단순한 형태가 아니라, 옷의 물질성(materiality)과 그것이 변형되는 과정일 것이다. (실제로 그는 초등학교 시절 직접 가죽 천을 이용해서 지갑을 만든 경험을 계기로 디자인에 관심이 생겼다고 밝히기도 한다)

![]()

![]()

특히, 작업 결과물을 보면 데님의 물성을 벗어나려는 시도가 인상적이다. 원래는 단단하고 기능적인 소재인 데님이 니트처럼 유연하게 변형되거나, 마치 화석처럼 부식된 듯한 질감으로 표현된다.

![]()

![]()

또한, 빈티지 티포트, 유리잔, 록킹체어 등의 오브제가 함께 등장하는데, 이는 그의 디자인이 단순히 옷을 만드는 것에서 그치지 않고 다양한 요소를 조합해 새로운 분위기를 형성한다는 점을 보여준다. 그의 취향을 짐작해 보자면, 그는 단순한 미적 조형보다는 본질적인 ‘물질의 변형’과 ‘형태의 경계’를 탐구하는 것을 즐기는 듯하다. 자연과 인공물, 과거와 미래, 전체와 그 조각처럼 상반된 요소들이 하나의 세계에서 뒤섞이고 변이하는 과정 자체가 그의 작업에서 핵심적인 모티프가 되는 것이다.

그는 때때로 자연에서 발견되는 곰팡이, 균류, 이끼 같은 유기적 패턴에서 영감을 받고, 이를 니트 패브릭에 녹여 내는 실험을 거듭한다고 한다. 형태는 명확하지 않지만, 오히려 그런 점이 가장 생명체같이 느껴진다는데. 확실히 추구하는 분위기 자체도 곰팡이가 가질 수 있는 가장 아름다운 색감(욕 아니다…)이 사용되기 적절한 듯하다. 말이 좀 이상한 것 같긴 한데 어쨌든 그렇다….

③ 줄리아 발라르트Julia Ballardt

![]()

![]()

해체된 마스크, 비대칭적인 패턴, 그물망 형태의 텍스처는 발라르트의 디자인이 단순히 깔끔한 테일러링이 아니라 구조적 긴장감과 대비를 활용한다는 점을 잘 보여준다.

독일 출신 디자이너 줄리아 발라르트Julia Ballardt는 자신의 컬렉션에서 특정 하위문화가 지닌 ‘소속의 상징’에서 영감을 받는다. 졸업 컬렉션 <Catch the Silver I Fling>에서 발라르트는 개인적인 요소를 최대한 담아내고자 했다. 지난 10년 동안 찍어둔 아날로그 사진 아카이브를 출발점으로 삼았다. 발라르트는 한 인터뷰에서 이렇게 말한다:

“이 사진들이 패션과 연결될 거라고는 생각도 못 했어요. 그저 친구들, 손, 꽃, 사물 같은 것들이었거든요. 저한테는 단순한 추억이었죠.”

그러나 그녀는 이 이미지들을 패션에 녹여 내기로 했다. 하위문화에서 옷에 장식물을 덧대는 ‘습관’을 시적으로 해석한 것이다. 펑크 문화에서는 패치나 배지가 상징적 의미를 가지며, 소속감을 나타내는 역할을 한다. 이러한 요소를 디자인에 융합하며, 발라르트는 날카로운 테일러링과 거친 찢김 사이의 긴장을 기반으로 컬렉션을 구성했다. 장식과 의복 요소가 우연적인 듯하지만 의미를 가지도록 배치되었는데, 이는 펑크 문화에서의 개성 표현 방식과 연결된다. 옷의 장식 요소가 단순한 디자인이 아니라 커뮤니티 소속과 개성을 드러내는 역할을 하도록 구성한 것이 인상 깊다.

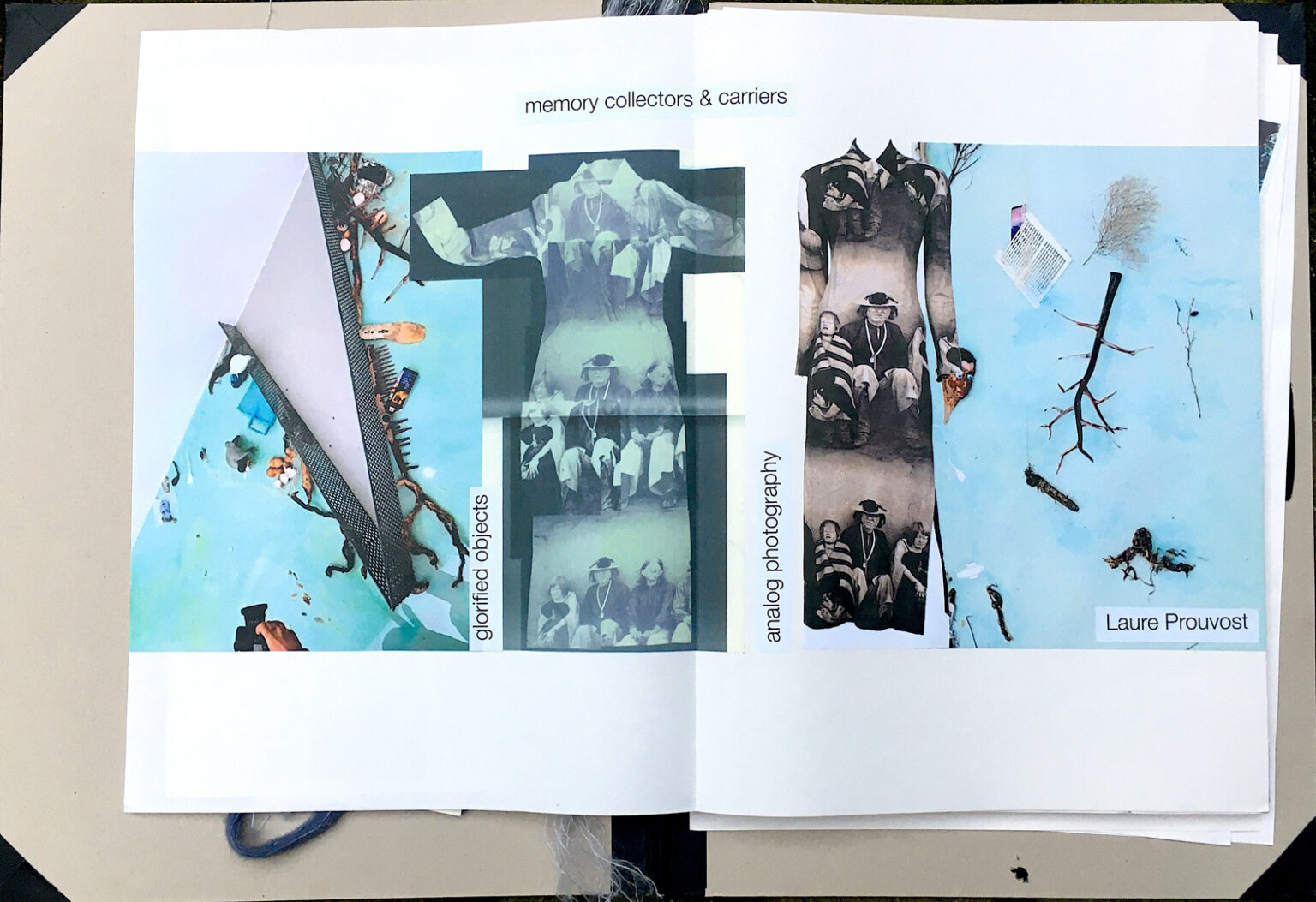

![]()

"memory collections & carriers"라는 문구와 함께 구성된 사진들은 디지털 콜라주 기법을 활용하여 과거의 기억을 옷에 새기는 방식으로 표현되었다. 이는 발라르트의 패션 접근법으로, 아날로그 사진을 옷에 인쇄하여 특정 기억을 시각적으로 풀어내는 방식이다.

![]()

![]()

트롱프뢰유Trompe-l'œil와 니트-레이싱Knit-lacing이라는 개념이 등장한다. 발라르트가 자신의 컬렉션을 단순히 옷의 형태로 끝내지 않고, 시각적 착시, 텍스처의 변주 등을 통해 새로운 방식으로 구현하려 했음을 보여준다.

본인의 강점인 테일러링을 살려 질 샌더Jil Sander 같은 브랜드에서 일해보고 싶다는 인터뷰를 봤는데, 그 포부가 노트 곳곳에서도 잘 드러난다. (뭐든 쓰면 이루어진다니까… 줄리아 씨 이것도 인연인데 응원하겠습니다)

Check Julia Ballardt’s portfolio on Pinterest (click!)

④ 제이드 히자지Zeid Hijazi

![]()

![]()

![]()

![]()

제이드 히자지Zeid Hijazi는 자신의 디자인을 "자아의 또다른 모습alter-egoistic"이라고 표현하며, 그때의 감정과 영감에 따라 각기 다른 캐릭터를 창조한다. 그의 컬렉션은 늘 특정한 감정 상태나 개인적인 이야기에서 출발한다. 이를테면, 한 컬렉션은 “디아스포라적 정체성을 가진 사람이 자신의 뿌리를 재발견하는 과정”을 형상화한다. (단순히 “디아스포라적 정체성을 가진 사람”이 아니라, 그런 사람이 “자신의 뿌리를 재발견하는 과정”이라니… 독특하고 재밌다)

![]()

![]()

![]()

작업 노트를 대충만 훑어도 알 수 있듯, 확실히 일상적으로 입을 만한 옷을 제작한다기보다는 어떠한 가상의 캐릭터가 입을 만한 상징적인 옷을 디자인한다는 표현이 더 어울린다.

![]()

![]()

![]()

히자지의 작업에서 중요한 요소 중 하나는 요르단-팔레스타인의 전통 수공예 기법이다. (그는 인터뷰에서 “전통적인 직조 방식과 현대적 소재의 융합”을 자주 언급한다. 예를 들어, 그의 작업에는 베두인Bedouin 유목민들의 전통 의상 실루엣과 장식 기법이 녹아 있다.) 히자지는 패션계에서 ‘중동 패션’이라는 개념이 지나치게 단순화되거나 오리엔탈리즘적 시선으로 소비되는 것에 대한 문제의식을 갖고 있다. 이를 해결하기 위해, 그는 전통적인 요소를 현대적인 디자인 시스템 속에 자연스럽게 녹여내는 작업을 한다. 단순히 아랍 스타일의 의상을 ‘재현’ 혹은 ‘복원’하는 것이 아니라, 현대적인 테일러링과 기술적 실험을 통해 새로운 패션을 구축하는 것이 핵심이다. 그는 전통적인 자수 기법을 사용하지만, 이를 비대칭적이고 파격적인 배치로 변형한다. 예를 들어, 한 컬렉션에서는 전통 자수를 의복의 특정 부분이 아닌, 해체된 패치워크처럼 흩뿌려진 형태로 표현했다.

그의 인터뷰 일부분을 발췌하며 남의 일기 훔쳐보기를 이만 끝내겠다.

"내 작업이 ‘중동적’이라고 불리는 것이 싫다. 나는 나의 이야기를 할 뿐이고, 그것이 결과적으로 중동을 대표할 수 있다면 그것이 진정한 의미의 문화적 확장이다."

화려한 일기들이다. 남의 일기를 들여다보는 재미에 빠져 있다 보니, 문득 남이 보았을 때 내 일기는 어떨지도 궁금해졌다. 솔직히 말하면… 그다지 흥미롭지 않을 것 같긴 하다(보여줄 생각도 없지만). 재밌지 않다고 해서 기분 상할 것 없다! 기록이란 건 결국 사람의 흔적을 남기는 일이기에 그 자체로 유의미하다고 믿는다.

그러니까, 이 글을 읽는 당신도 혹시 일기 쓰는 걸 고민하고 있다면—어떤 방식이든 일단 적어보는 것도 나쁘지 않을 거다. 당신의 기록이 훗날 누군가에게 영감이 될 수도 있으니까. 혹은, 최소한 몇 년 뒤의 당신에게 ‘나 이런 생각 했었어?’ 하는 재미라도 줄 수 있으니 말이다.

예를 들면

1. 동일한 서술어로 끝나는 문장은 만들지 않는다.

2. 되도록이면 타인의 이름은 언급하지 않는다. 타인에 대한 개인적인 감상은 자세히 적지 않는다. 오직 발생한 일만….

3. 쓰다가 10초 이상 멈칫한 문장은 지운다. 진심이 아닐 수도 있다는 생각이 들어서다. 미래의 나에게 잘못된 정보를 주고 싶진 않다.

같은 것들.

(그렇지만 2는 최근 일기장을 바꾸면서 없앴다. 문득 ‘나중에 보면 다 혼자 보낸 날인 줄 아는 거 아닌가’ 하는 걱정이 들었고, 적고 싶은 이름들이 생겼기 때문이다.)

어쨌든 나는 일기 쓰기에 진심인 사람이다. 적고 보니 단순히 쓰는 행위만을 좋아하는 게 맞나 싶기도 하다. 곰곰이 되짚어 보자. 애니메이션보다 감독의 코멘트가 적힌 아트 북을 더 좋아하고, 객석에 앉아서 연극을 보는 것보다 집에서 혼자 프로그램 북 읽는 것을 더 좋아한다. 잘 만들어진 결과물보다 정돈되지 않은 과정의 이야기를 듣는 게 더 즐거울 때가 있다.

이 글은 나와 같은 마음이 드는 사람들을 위하여(혹은 노리고) 적었다.

멕시코 초현실주의 화가 프리다 칼로의 일기장.

흥미롭지 않은가? 남의 일기장 당당히 볼 수 있는 기회는 흔치 않다.

디자이너들에게도 이런 ‘일기’가 존재한다. 우리가 보는 옷 한 벌은 단순한 결과물이 아니라, 그들이 머릿속에서 구상한 아이디어와 감정을 기록한 흔적들이 쌓여 탄생한 것이다. 옷을 만들기 전, 디자이너들은 작업 노트 혹은 콘티(스케치와 메모로 이루어진 초기 구상)를 남긴다. 이것은 단순한 도안이 아니다. 그 속에는 그들이 보고, 듣고, 느낀 것들이 한데 어우러져 있다. 어떤 순간의 영감이 디자인으로 이어졌는지, 무슨 감정이 실렸는지, 또는 어떤 시행착오를 거쳤는지 고스란히 남아 있다.

그렇다면 이 노트들을 한데 모아 정리한다면 어떨까? 마치 한 사람의 일기를 들여다보는 것처럼, 디자이너들이 옷을 만들어가는 과정과 그 안에 담긴 이야기들을 따라가 보는 것이다. 지금 우리가 입고 있는 옷도 결국은 누군가의 기록에서 시작되었을지 모른다. 이 글에서는 센트럴 세인트 마틴의 재학생과 졸업생의 이야기를 담은 매거진 <1 Granary>에 업로드 된 수많은 작업 노트 중 흥미롭게 본 네 개를 골라 소개하고자 한다.

곧 다른 사람 일기 사진들이 많이 나온다.

남의 것만 갖다 쓰기 뭐 해서 내 일기장 표지라도 공개한다.

혼자 몰래 좋아하고 있던 카피바라상…

① 플로렌티나 라이트너 Florentina Leitner

일기를 쓰는 방식은 사람마다 다르다. 디자이너의 작업 노트도 마찬가지다. 누군가는 유려한 실루엣 스케치를 빼곡히 채우고, 또 누군가는 잘라 붙인 패브릭 조각들로 감각적인 레이어를 만든다.

Florentina Leitner, Design Development

오스트리아 빈 출신의 디자이너 플로렌티나 라이트너Florentina Leitner는 패션을 너무 심각하게 접근하지 않기 위해 직관적으로 작업을 진행한다고 이야기한다. 추구하는 컨셉도 확실하다. 위 작업노트만 봐도 상징으로 여기는 모양을 알 수 있으니 말이다. 곳곳에 나타나는 나선형 패턴과 옵아트Op Art적 요소들은 라이트너가 시각적 착시와 패턴에 매력을 느낀다는 것을 보여준다. 이는 그녀의 컬렉션 'Vertigo'가 옵아트 전시에서 영감을 받은 것과도 연결된다. 나선 패턴을 다양한 색상과 질감으로 실험하며, 형태를 반복적으로 변형하는 과정이 보인다.

다양한 매체를 콜라주 형식으로 결합시키는 것도 흥미로운 특징이다. 실제로 라이트너는 프레젠테이션 방식으로 아날로그 사진을 선호한다고 밝히기도 한다. 이분 아무래도 다꾸(다이어리 꾸미기)에 소질 있으신 게 분명하다. 이미지, 손그림, 텍스타일 샘플, 흑백 사진, 그래픽 요소들이 한 페이지 안에 함께 배치되어 보는 재미가 있다. 디지털과 아날로그 작업 방식을 넘나들며 다양한 질감과 분위기가 조합되는 것이 마음에 든다. 나도 이전에는 다이어리를 열심히 꾸미던 시절이 있었는데, 꾸밈 요소가 많음에도 전체적으로 조화롭기가 참 쉽지 않다.

모델이 직접 옷을 입고 있는 사진과 디자인 스케치가 함께 등장하는 것은 그녀가 단순히 미적인 요소만이 아니라, 착용하는 사람이 느낄 수 있는 재미와 경험을 중요하기 때문이 아닐까? 어쩌면 독특하고 거대한 문양의 디자인일수록 사람 몸 위에 얹어졌을 때 의도된 디자인을 유지하기가 까다롭기 때문에 어떠한 검증(?)을 위한 것일 수도 있겠다. 이렇듯 몇 장의 노트만 보아도 그 사람의 작업 방식을 어느 정도 추측할 수 있다는 게 흥미롭다. 일기장엔 쓰는 이의 가치관이 투명하게 담기니 말이다.

② 주 바오Ju Bao

주 바오Ju Bao는 패션을 단순한 옷이 아닌 유기적인 실체로 바라본다. 다음은 주 바오의 2023 IFM 석사 졸업 패션쇼 인터뷰를 번역한 것이다.

“내 컬렉션 <Annihilation>은 같은 제목의 제프 밴더미어Jeff VanderMeer 소설에서 영감을 받았다. 밴더미어는 인간 문명이 자연과 분자 단위에서 얽힐 때 어떤 일이 벌어지는지를 상상한다. 생명체들은 모방되고 변형되며, 기묘하고 불길한 키메라chimera로 탄생한다. 나는 이 현상을 데님을 통해 탐구하며, 이를 니트로 복제하고 변이시켜 겉보기와는 다른 하이브리드 의상을 만들어낸다.”

Ju Bao, Design

Development

공개된 사진이 충분치 않아 확인할 수는 없지만, 그의 작업 노트에는 대담한 선보다는 니트 조직을 확대한 현미경 이미지와 데님 텍스처를 재현하려는 실험 기록이 대부분이라고 한다. 어쩌면 그가 탐구하는 것은 단순한 형태가 아니라, 옷의 물질성(materiality)과 그것이 변형되는 과정일 것이다. (실제로 그는 초등학교 시절 직접 가죽 천을 이용해서 지갑을 만든 경험을 계기로 디자인에 관심이 생겼다고 밝히기도 한다)

특히, 작업 결과물을 보면 데님의 물성을 벗어나려는 시도가 인상적이다. 원래는 단단하고 기능적인 소재인 데님이 니트처럼 유연하게 변형되거나, 마치 화석처럼 부식된 듯한 질감으로 표현된다.

또한, 빈티지 티포트, 유리잔, 록킹체어 등의 오브제가 함께 등장하는데, 이는 그의 디자인이 단순히 옷을 만드는 것에서 그치지 않고 다양한 요소를 조합해 새로운 분위기를 형성한다는 점을 보여준다. 그의 취향을 짐작해 보자면, 그는 단순한 미적 조형보다는 본질적인 ‘물질의 변형’과 ‘형태의 경계’를 탐구하는 것을 즐기는 듯하다. 자연과 인공물, 과거와 미래, 전체와 그 조각처럼 상반된 요소들이 하나의 세계에서 뒤섞이고 변이하는 과정 자체가 그의 작업에서 핵심적인 모티프가 되는 것이다.

그는 때때로 자연에서 발견되는 곰팡이, 균류, 이끼 같은 유기적 패턴에서 영감을 받고, 이를 니트 패브릭에 녹여 내는 실험을 거듭한다고 한다. 형태는 명확하지 않지만, 오히려 그런 점이 가장 생명체같이 느껴진다는데. 확실히 추구하는 분위기 자체도 곰팡이가 가질 수 있는 가장 아름다운 색감(욕 아니다…)이 사용되기 적절한 듯하다. 말이 좀 이상한 것 같긴 한데 어쨌든 그렇다….

③ 줄리아 발라르트Julia Ballardt

Julia Balladt, Design

Development

해체된 마스크, 비대칭적인 패턴, 그물망 형태의 텍스처는 발라르트의 디자인이 단순히 깔끔한 테일러링이 아니라 구조적 긴장감과 대비를 활용한다는 점을 잘 보여준다.

독일 출신 디자이너 줄리아 발라르트Julia Ballardt는 자신의 컬렉션에서 특정 하위문화가 지닌 ‘소속의 상징’에서 영감을 받는다. 졸업 컬렉션 <Catch the Silver I Fling>에서 발라르트는 개인적인 요소를 최대한 담아내고자 했다. 지난 10년 동안 찍어둔 아날로그 사진 아카이브를 출발점으로 삼았다. 발라르트는 한 인터뷰에서 이렇게 말한다:

“이 사진들이 패션과 연결될 거라고는 생각도 못 했어요. 그저 친구들, 손, 꽃, 사물 같은 것들이었거든요. 저한테는 단순한 추억이었죠.”

그러나 그녀는 이 이미지들을 패션에 녹여 내기로 했다. 하위문화에서 옷에 장식물을 덧대는 ‘습관’을 시적으로 해석한 것이다. 펑크 문화에서는 패치나 배지가 상징적 의미를 가지며, 소속감을 나타내는 역할을 한다. 이러한 요소를 디자인에 융합하며, 발라르트는 날카로운 테일러링과 거친 찢김 사이의 긴장을 기반으로 컬렉션을 구성했다. 장식과 의복 요소가 우연적인 듯하지만 의미를 가지도록 배치되었는데, 이는 펑크 문화에서의 개성 표현 방식과 연결된다. 옷의 장식 요소가 단순한 디자인이 아니라 커뮤니티 소속과 개성을 드러내는 역할을 하도록 구성한 것이 인상 깊다.

"memory collections & carriers"라는 문구와 함께 구성된 사진들은 디지털 콜라주 기법을 활용하여 과거의 기억을 옷에 새기는 방식으로 표현되었다. 이는 발라르트의 패션 접근법으로, 아날로그 사진을 옷에 인쇄하여 특정 기억을 시각적으로 풀어내는 방식이다.

트롱프뢰유Trompe-l'œil와 니트-레이싱Knit-lacing이라는 개념이 등장한다. 발라르트가 자신의 컬렉션을 단순히 옷의 형태로 끝내지 않고, 시각적 착시, 텍스처의 변주 등을 통해 새로운 방식으로 구현하려 했음을 보여준다.

본인의 강점인 테일러링을 살려 질 샌더Jil Sander 같은 브랜드에서 일해보고 싶다는 인터뷰를 봤는데, 그 포부가 노트 곳곳에서도 잘 드러난다. (뭐든 쓰면 이루어진다니까… 줄리아 씨 이것도 인연인데 응원하겠습니다)

Check Julia Ballardt’s portfolio on Pinterest (click!)

④ 제이드 히자지Zeid Hijazi

제이드 히자지Zeid Hijazi는 자신의 디자인을 "자아의 또다른 모습alter-egoistic"이라고 표현하며, 그때의 감정과 영감에 따라 각기 다른 캐릭터를 창조한다. 그의 컬렉션은 늘 특정한 감정 상태나 개인적인 이야기에서 출발한다. 이를테면, 한 컬렉션은 “디아스포라적 정체성을 가진 사람이 자신의 뿌리를 재발견하는 과정”을 형상화한다. (단순히 “디아스포라적 정체성을 가진 사람”이 아니라, 그런 사람이 “자신의 뿌리를 재발견하는 과정”이라니… 독특하고 재밌다)

Zeid Hijazi, Design

Development

작업 노트를 대충만 훑어도 알 수 있듯, 확실히 일상적으로 입을 만한 옷을 제작한다기보다는 어떠한 가상의 캐릭터가 입을 만한 상징적인 옷을 디자인한다는 표현이 더 어울린다.

히자지의 작업에서 중요한 요소 중 하나는 요르단-팔레스타인의 전통 수공예 기법이다. (그는 인터뷰에서 “전통적인 직조 방식과 현대적 소재의 융합”을 자주 언급한다. 예를 들어, 그의 작업에는 베두인Bedouin 유목민들의 전통 의상 실루엣과 장식 기법이 녹아 있다.) 히자지는 패션계에서 ‘중동 패션’이라는 개념이 지나치게 단순화되거나 오리엔탈리즘적 시선으로 소비되는 것에 대한 문제의식을 갖고 있다. 이를 해결하기 위해, 그는 전통적인 요소를 현대적인 디자인 시스템 속에 자연스럽게 녹여내는 작업을 한다. 단순히 아랍 스타일의 의상을 ‘재현’ 혹은 ‘복원’하는 것이 아니라, 현대적인 테일러링과 기술적 실험을 통해 새로운 패션을 구축하는 것이 핵심이다. 그는 전통적인 자수 기법을 사용하지만, 이를 비대칭적이고 파격적인 배치로 변형한다. 예를 들어, 한 컬렉션에서는 전통 자수를 의복의 특정 부분이 아닌, 해체된 패치워크처럼 흩뿌려진 형태로 표현했다.

그의 인터뷰 일부분을 발췌하며 남의 일기 훔쳐보기를 이만 끝내겠다.

"내 작업이 ‘중동적’이라고 불리는 것이 싫다. 나는 나의 이야기를 할 뿐이고, 그것이 결과적으로 중동을 대표할 수 있다면 그것이 진정한 의미의 문화적 확장이다."

화려한 일기들이다. 남의 일기를 들여다보는 재미에 빠져 있다 보니, 문득 남이 보았을 때 내 일기는 어떨지도 궁금해졌다. 솔직히 말하면… 그다지 흥미롭지 않을 것 같긴 하다(보여줄 생각도 없지만). 재밌지 않다고 해서 기분 상할 것 없다! 기록이란 건 결국 사람의 흔적을 남기는 일이기에 그 자체로 유의미하다고 믿는다.

그러니까, 이 글을 읽는 당신도 혹시 일기 쓰는 걸 고민하고 있다면—어떤 방식이든 일단 적어보는 것도 나쁘지 않을 거다. 당신의 기록이 훗날 누군가에게 영감이 될 수도 있으니까. 혹은, 최소한 몇 년 뒤의 당신에게 ‘나 이런 생각 했었어?’ 하는 재미라도 줄 수 있으니 말이다.