Pancake Philosophy

WEBZINE

WEDITOR 이수아

당신의 팬케이크 철학이 궁금하다. 칼과 포크로 여유롭게 먹을까. 대충 손으로 집어 먹을까. 딸기잼과 생크림을 바를까. 메이플 시럽을 뿌린 후 버터를 올릴까. 우유와 함께 먹을 수도, 음료 없이 퍽퍽함을 즐길 수도 있겠다. 김치와 함께 먹는대도 기꺼이 존중한다. 팬케이크 철학이라고 하면 보통 이런 말들을 하게 되려나. 팬케이크가 대체 뭐라고 철학까지 있는 건지 의문이 드는 것도 이해한다. 그럼에도 계속해서 묻고 싶다. 팬케이크를 먹는다는 것은 어떤 의미를 지닐 수 있을까. 우리는 팬케이크를 어떻게 바라볼 수 있을까.

![]()

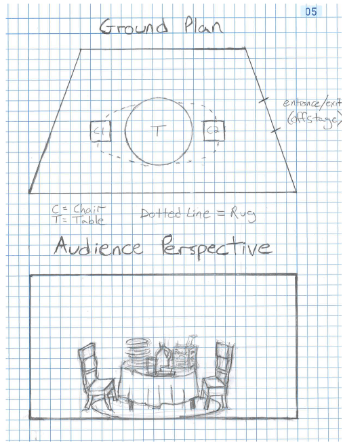

테이블과 두 개의 의자 위로 조명이 켜진다. 테이블 위에는 버터를 담아 놓은 접시, 나이프와 포크, 시럽 한 병, 우유 한 컵과 엄청난 양의 팬케이크 –적어도 사십 개 이상- 가 있다. 팬케이크를 먹는 소리 외에는 아무 소리도 존재하지 않는 침묵의 순간이 계속된다.

![]()

![]()

때때로 가장 일상적인 장면으로부터 누군가의 철학은 탄생한다. 희곡 작가 피터 모리스(Peter Morris)는 미국인들의 흔한 아침 식사인 팬케이크를 보고 특별한 메시지를 떠올린다. 그것도 아주 상징적이고 사회적인 이야기를 말이다. 10분짜리 단편 연극 <Pancakes>는 이렇게 만들어졌다. 짧은 분량에 맞게 단 두 명의 인물만이 등장한다. 버디(Buddy)는 가난한 철학 전공생이며, 그의 룸메이트인 샘(Sam)은 부유한 회사원이다. 이처럼 정반대의 상황에 처해있음에도 둘은 함께 살고 있다. 평소와 다름없는 어느 날 아침, 잠에서 깨어난 버디는 팬케이크를 잔뜩 쌓아두고 먹는 샘을 목격한다. 버디가 하나만 달라는 눈치를 보내지만 샘은 듣는 척도 하지 않는다. 며칠 동안 아무것도 먹기 못했던 버디는 샘에게 계속해서 애원한다. 샘은 그런 버디에게 무릎을 꿇고 자기 구두를 닦아야만 팬케이크를 주겠다며 조롱한다. 더 이상 참을 수 없었던 버디는 테이블 위 나이프를 집어 샘을 찌른다. 메이플 시럽이 잔뜩 묻은 칼로 사람을 죽이다니. “메이플 시럽과도 같은 달콤씁쓸한 복수”라는 디렉터 리오 코스텔로(Leo Costello)의 표현이 딱 맞는 듯하다.

![]()

사실, 작품 속 팬케이크는 버디의 믿음을 의미한다. 팬케이크는 곧 믿음이고, 믿음은 곧 팬케이크다. 샘이 팬케이크들을 먹어 치울수록 신과 인간성에 대한 버디의 신념도 함께 사라져간다. 이 지점에서 관객은 버디가 지닌 믿음의 마지막 순간을 목격하는 증인이 된다. 신을 향한 믿음 하나로 철학을 전공하던 버디는 극의 시작에서 성경 구절을 입에 달고 있지만, 극의 끝에서는 신을 저주한다. 그렇기에 <Pancakes>의 진정한 코미디는 신에 대한 버디의 믿음에서부터 나온다고 할 수 있다.

희곡 속 ‘버디와 샘이 살고 있는 세상’을 지배하는 이분법적 원리를 돈과 철학이라고 보았을 때, 돈은 팬케이크를 얻을 수 있도록 하는 유용한 것인 반면 철학은 누구도 필요로 하지 않은 것으로 여겨진다. 그러나 이는 단순히 돈의 유용함과 철학의 무용함에 대한 이야기가 아니다. 관객은 극을 통해 우리가 살아가는 황금만능주의, 자본주의 사회 속에서 신에 대한 믿음과 철학이 어떻게 무너져 내리는지를 극적으로 목격한다. 돈이란 누군가의 배를 채워주는 존재이기도 하지만, 누군가를 굶어 죽게 만들기도 한다. 철학이란 누군가에겐 큰 믿음을 안겨주지만, 다른 누군가에겐 믿음을 잃게 만드는 큰 절망을 주기도 한다. 두 가지 원리는 서로 상충하며 우리의 삶 속에서 말로 정의할 수 없는 상대적인 가치들을 만들어 나간다. 가치들은 모순적이게도 서로 밀어냄과 동시에 복잡하게 결합한다. 그렇기에 피터 모리스의 <Pancakes>는 사랑스럽지만 혐오스럽고, 순수하지만 잔혹하다.

![]()

상징적인 것은 쌓여 있는 팬케이크만이 아니다. 두 등장인물 또한 상징성으로 가득 차 있다. 이들은 그저 팬케이크를 먹고, 팬케이크를 먹지 못하기 위해 만들어졌을 뿐이다. 이때 관객은 ‘Protagonist(중심인물)’와 ‘Antagonist(반동인물)’의 존재에 주목할 필요가 있다. 희곡의 원문에는 “버디는 주인공이며 샘은 그의 적대자”라고 명시되어 있다. 버디가 ‘샘의 팬케이크’라는 목적을 달성하기 위해 노력하는 인물이기 때문이다. 만약 버디가 팬케이크를 훔치려고 한다면 그는 적대자가 되었을 것이다. 그러나 팬케이크를 달라고 친절하게 부탁하기에 그는 약자가 되고, 따라서 주인공이 된다. 샘이 적대자인 것은, 그가 주인공의 목표에 대항해 상대역으로 작용하기 때문이다. 버디가 팬케이크를 달라고 아무리 애원해도 샘은 한 입도 내어주지 않는다. 샘은 집에 다른 음식이 없다는 것도, 자신이 많은 팬케이크를 다 먹을 수 없다는 것도, 버디가 정말 배가 고프다는 것도 알고 있다. 그럼에도 샘은 버디에게 책임감 있는 어른이 되는 교훈을 준다는 명목하에 버디를 조롱함으로써 죄책감을 느끼게 한다.

‘샘’은 미국에서 아주 흔한 이름으로, 현대사회가 찍어내는 수많은 자본주의형 인간을 의미한다. 버디는 주인공임에도 분명한 이름조차 없다. 그는 그저 샘의 ‘buddy’, 즉 친구로서만 존재한다. 그런 그에게 어울리는 것은 잠옷이 되어버린 평범한 티셔츠와 사각팬티 차림이다. 누가 봐도 자다 깬 듯한 머리와 함께 말이다. 그렇다면 샘은 어떨까. 샘은 파란 정장에 흰 셔츠와 빨간 넥타이를 착용한 번듯한 사회인의 모습이다. 이들의 외형은 따로 보면 극히 현실적인 차림새이다. 그러나 버디와 샘의 대비되는 모습은 이질적이다. 둘이 함께 살고 있음을 관객이 알고 있기 때문이다. 인류의 역사에서 ‘집’이라는 공간은 언제나 경제적 상황을 보여주는 지표로 작용해 왔다. 부유한 이와 가난한 이는 같은 집에 살지 않는다. 반면 우리가 살아가는 사회는 어떠한가? 사회에는 다양한 모습의, 각기 다른 상황의 이들이 모여 있다. 피터 모리스는 샘과 버디의 대비가 지닌 이질성과 비현실성을 통해 어쩌면 가장 현실적인지도 모르는 이야기를 전한다.

![]()

![]()

오직 한 가지 감각만으로 외부의 자극을 온전하게 인지하기란 어려운 일이다. 다섯 가지의 감각이 종합적으로 작용했을 때 우리는 비로소 그 자극을 확실하게 받아들인다. 연극도 마찬가지다. 연기, 무대, 음향, 조명, 의상 분장 등 다양한 요소들이 한 곳에 어우러질 때 관객은 비로소 공연에 완전히 몰입할 수 있다. <Pancakes>의 요소들은 그 어느 것도 소외되지 않고 철저히 관객들에게 느껴질 수 있도록 감각적으로 강렬한 장치들을 많이 활용한다. 색채감이 진한 소품과 난색 계열의 무대 장치는 관객의 시선을 사로잡는다. 샘이 즐겨 듣던 음악은 관객의 귀를 채운다. 갓 구운 팬케이크의 냄새는 관객의 침샘을 자극한다. 모든 요소가 함께할 때야 비로소 <Pancakes>는 완성된다.

![]()

![]()

피터 모리스는 말한다. “I see Pancakes as a black comedy.” 그는 일상의 물건을 그저 지나치지 않았다. 자세히 들여다 보고, 숨겨진 의미를 고민하고, 끝내 상징화 해냈다. 피터 모리스는 샘의 몸은 대본 마지막에 생명이 없다고 묘사되기에 죽었다고 봐도 무방하지만, 그가 정말 죽었는지 아닌지 알지 못해도 괜찮다고 이야기한다. 관객들이 팬케이크 논쟁에 대해 버디의 편인지 혹은 샘의 편인지 스스로도 확신하지 못하기를 원한다는 것이다. 샘이 버디에게 팬케이크를 주어야 했는지, 아니면 버디가 스스로 음식을 얻어낼 수 있을 때까지 주지 않아야 했는지는 관객들이 결정할 몫이다.

이쯤 되었으면 희곡집을 덮어 보자. 밖을 볼 차례다. 버디와 샘의 집이 아니더라도 팬케이크는 어디든 쌓여 있다. 그러니 이제는 정말로 당신만이 가진 특별한 팬케이크 철학이 듣고 싶다.

![]()

![]()

테이블과 두 개의 의자 위로 조명이 켜진다. 테이블 위에는 버터를 담아 놓은 접시, 나이프와 포크, 시럽 한 병, 우유 한 컵과 엄청난 양의 팬케이크 –적어도 사십 개 이상- 가 있다. 팬케이크를 먹는 소리 외에는 아무 소리도 존재하지 않는 침묵의 순간이 계속된다.

사실, 작품 속 팬케이크는 버디의 믿음을 의미한다. 팬케이크는 곧 믿음이고, 믿음은 곧 팬케이크다. 샘이 팬케이크들을 먹어 치울수록 신과 인간성에 대한 버디의 신념도 함께 사라져간다. 이 지점에서 관객은 버디가 지닌 믿음의 마지막 순간을 목격하는 증인이 된다. 신을 향한 믿음 하나로 철학을 전공하던 버디는 극의 시작에서 성경 구절을 입에 달고 있지만, 극의 끝에서는 신을 저주한다. 그렇기에 <Pancakes>의 진정한 코미디는 신에 대한 버디의 믿음에서부터 나온다고 할 수 있다.

희곡 속 ‘버디와 샘이 살고 있는 세상’을 지배하는 이분법적 원리를 돈과 철학이라고 보았을 때, 돈은 팬케이크를 얻을 수 있도록 하는 유용한 것인 반면 철학은 누구도 필요로 하지 않은 것으로 여겨진다. 그러나 이는 단순히 돈의 유용함과 철학의 무용함에 대한 이야기가 아니다. 관객은 극을 통해 우리가 살아가는 황금만능주의, 자본주의 사회 속에서 신에 대한 믿음과 철학이 어떻게 무너져 내리는지를 극적으로 목격한다. 돈이란 누군가의 배를 채워주는 존재이기도 하지만, 누군가를 굶어 죽게 만들기도 한다. 철학이란 누군가에겐 큰 믿음을 안겨주지만, 다른 누군가에겐 믿음을 잃게 만드는 큰 절망을 주기도 한다. 두 가지 원리는 서로 상충하며 우리의 삶 속에서 말로 정의할 수 없는 상대적인 가치들을 만들어 나간다. 가치들은 모순적이게도 서로 밀어냄과 동시에 복잡하게 결합한다. 그렇기에 피터 모리스의 <Pancakes>는 사랑스럽지만 혐오스럽고, 순수하지만 잔혹하다.

상징적인 것은 쌓여 있는 팬케이크만이 아니다. 두 등장인물 또한 상징성으로 가득 차 있다. 이들은 그저 팬케이크를 먹고, 팬케이크를 먹지 못하기 위해 만들어졌을 뿐이다. 이때 관객은 ‘Protagonist(중심인물)’와 ‘Antagonist(반동인물)’의 존재에 주목할 필요가 있다. 희곡의 원문에는 “버디는 주인공이며 샘은 그의 적대자”라고 명시되어 있다. 버디가 ‘샘의 팬케이크’라는 목적을 달성하기 위해 노력하는 인물이기 때문이다. 만약 버디가 팬케이크를 훔치려고 한다면 그는 적대자가 되었을 것이다. 그러나 팬케이크를 달라고 친절하게 부탁하기에 그는 약자가 되고, 따라서 주인공이 된다. 샘이 적대자인 것은, 그가 주인공의 목표에 대항해 상대역으로 작용하기 때문이다. 버디가 팬케이크를 달라고 아무리 애원해도 샘은 한 입도 내어주지 않는다. 샘은 집에 다른 음식이 없다는 것도, 자신이 많은 팬케이크를 다 먹을 수 없다는 것도, 버디가 정말 배가 고프다는 것도 알고 있다. 그럼에도 샘은 버디에게 책임감 있는 어른이 되는 교훈을 준다는 명목하에 버디를 조롱함으로써 죄책감을 느끼게 한다.

‘샘’은 미국에서 아주 흔한 이름으로, 현대사회가 찍어내는 수많은 자본주의형 인간을 의미한다. 버디는 주인공임에도 분명한 이름조차 없다. 그는 그저 샘의 ‘buddy’, 즉 친구로서만 존재한다. 그런 그에게 어울리는 것은 잠옷이 되어버린 평범한 티셔츠와 사각팬티 차림이다. 누가 봐도 자다 깬 듯한 머리와 함께 말이다. 그렇다면 샘은 어떨까. 샘은 파란 정장에 흰 셔츠와 빨간 넥타이를 착용한 번듯한 사회인의 모습이다. 이들의 외형은 따로 보면 극히 현실적인 차림새이다. 그러나 버디와 샘의 대비되는 모습은 이질적이다. 둘이 함께 살고 있음을 관객이 알고 있기 때문이다. 인류의 역사에서 ‘집’이라는 공간은 언제나 경제적 상황을 보여주는 지표로 작용해 왔다. 부유한 이와 가난한 이는 같은 집에 살지 않는다. 반면 우리가 살아가는 사회는 어떠한가? 사회에는 다양한 모습의, 각기 다른 상황의 이들이 모여 있다. 피터 모리스는 샘과 버디의 대비가 지닌 이질성과 비현실성을 통해 어쩌면 가장 현실적인지도 모르는 이야기를 전한다.

오직 한 가지 감각만으로 외부의 자극을 온전하게 인지하기란 어려운 일이다. 다섯 가지의 감각이 종합적으로 작용했을 때 우리는 비로소 그 자극을 확실하게 받아들인다. 연극도 마찬가지다. 연기, 무대, 음향, 조명, 의상 분장 등 다양한 요소들이 한 곳에 어우러질 때 관객은 비로소 공연에 완전히 몰입할 수 있다. <Pancakes>의 요소들은 그 어느 것도 소외되지 않고 철저히 관객들에게 느껴질 수 있도록 감각적으로 강렬한 장치들을 많이 활용한다. 색채감이 진한 소품과 난색 계열의 무대 장치는 관객의 시선을 사로잡는다. 샘이 즐겨 듣던 음악은 관객의 귀를 채운다. 갓 구운 팬케이크의 냄새는 관객의 침샘을 자극한다. 모든 요소가 함께할 때야 비로소 <Pancakes>는 완성된다.

피터 모리스는 말한다. “I see Pancakes as a black comedy.” 그는 일상의 물건을 그저 지나치지 않았다. 자세히 들여다 보고, 숨겨진 의미를 고민하고, 끝내 상징화 해냈다. 피터 모리스는 샘의 몸은 대본 마지막에 생명이 없다고 묘사되기에 죽었다고 봐도 무방하지만, 그가 정말 죽었는지 아닌지 알지 못해도 괜찮다고 이야기한다. 관객들이 팬케이크 논쟁에 대해 버디의 편인지 혹은 샘의 편인지 스스로도 확신하지 못하기를 원한다는 것이다. 샘이 버디에게 팬케이크를 주어야 했는지, 아니면 버디가 스스로 음식을 얻어낼 수 있을 때까지 주지 않아야 했는지는 관객들이 결정할 몫이다.

이쯤 되었으면 희곡집을 덮어 보자. 밖을 볼 차례다. 버디와 샘의 집이 아니더라도 팬케이크는 어디든 쌓여 있다. 그러니 이제는 정말로 당신만이 가진 특별한 팬케이크 철학이 듣고 싶다.